(OPINI) Rahasia persuasi adalah empati, bukan fakta

keren989

- 0

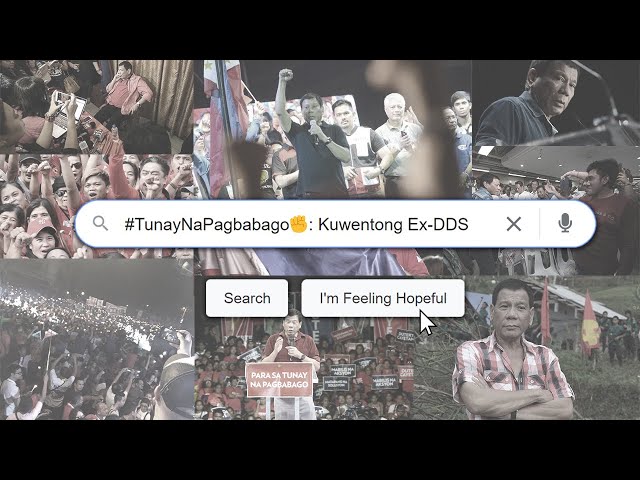

Ketika ayah saya memilih Duterte pada tahun 2016, saya kecewa. Namun demikian, saya merasionalisasikan pilihannya hanya sebagai keputusan yang kurang tepat, dan bahwa dia, seperti banyak orang lainnya, tertipu dengan berpikir bahwa Duterte akan membawa perubahan yang dibutuhkan negara. Pendeknya, lulus. Dan ketika ketidakmampuan Duterte dan kurangnya wawasan menjadi semakin jelas, saya mengamati dengan cermat setiap perubahan dalam pendapat ayah saya tentang dirinya.

Saya sekali lagi kecewa. Saya tidak pernah membayangkan bahwa ayah saya, seorang pria pendiam yang menyendiri, memiliki pandangan politik yang sangat kuat. Ketika dia membagikan meme yang mendukung pemakaman pahlawan mendiang diktator Marcos, saya sangat marah. Rasa tidak hormat terhadap ribuan orang yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia di bawah darurat militer bertentangan dengan semua yang pernah diajarkan kepada saya. Saya mungkin merasakan kemarahan yang sama seperti yang dialami Scout Finch di Harper Lee’s Pergi, tetapkan penjaga, ketika dia mengetahui bahwa ayahnya, Atticus Finch, pengacara progresif fiksi yang diperkenalkan dalam buku Lee sebelumnya yang memenangkan Hadiah Pulitzer, Untuk membunuh mockingbird, pernah menjadi segregasionis yang terlibat dengan Ku Klux Klan.

Menemukan kebenaran buruk tentang orang yang kita cintai bisa terasa sangat berat untuk ditanggung, dan dorongan untuk berpaling sangatlah kuat. Tapi saya memutuskan untuk tidak menyerah. Selama lima tahun terakhir, misi hidupku adalah mengubah pikiran ayahku. Saya membombardirnya dengan informasi, menguliahinya tentang Laut Filipina Barat (menyoroti bahwa saya adalah bagian dari tim hukum Filipina dalam arbitrase agar terlihat lebih berwibawa), menggugah emosinya (“Jangan kasihan pada para korban tongkat siapa yang bukan anak di bawah umur?”), dan mencoba menyederhanakan pembicaraan (“Bagaimana Anda bisa tetap menyukai Duterte ketika dia mengutuk Paus?”).

Ketika semua hal ini tidak berhasil, saya mengubah arah. Saya menggunakan taktik sembunyi-sembunyi dalam upaya putus asa saya untuk membatasi paparannya terhadap konten pro-Duterte. Saya diam-diam menyingkirkan saluran TV yang tidak diinginkan dan memblokir semua propaganda di media sosialnya.

Terlepas dari intrik saya, ayah saya tidak bergeming. Meskipun dia bangga bahwa saya adalah seorang pengacara, dia tidak sependapat dengan saya mengenai demokrasi atau supremasi hukum. Upaya saya untuk mengubah dia terbukti sia-sia. Dia bukan tipe orang yang terintimidasi oleh seseorang yang pendidikan Ivy League-nya dianggap elitis.

Selama lima tahun terakhir saya telah mencoba mengubah ayah saya, karena yakin akan keunggulan pandangan pribadi saya. Belakangan, saya menyadari bahwa sikap keras kepala dan kegagalan saya mengenali pengalaman unik ayah sayalah yang menjadikan saya seorang advokat yang tidak efektif. Jadi, sekali lagi, saya mengubah arah. Kali ini, alih-alih mencoba mengubah ayah saya, saya mulai mengubah cara saya menyikapi perbedaan-perbedaan kami.

Saya menemukan bahwa kekuatan persuasi tidak bergantung pada fakta-fakta yang Anda miliki, namun lebih pada kemampuan Anda untuk berempati, yaitu kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang mereka, tanpa mempedulikan apa pun. , setidaknya sampai batas tertentu dari konstruksi rasional dan emosional seseorang. Empati dimulai dengan mencoba mencari tahu mengapa orang yang rasional mempunyai pendapat berbeda. Informasi apa yang mereka pedulikan? Pengalaman hidup apa yang mungkin membuat mereka tidak sependapat dengan Anda?

Ayah saya pernah menceritakan betapa sulitnya hidup baginya sebagai seorang anak. Ia dibesarkan dengan empat saudara kandung di pegunungan Camarines Norte. Ibu mereka meninggal ketika dia baru berusia 12 tahun, dan ayah mereka, seorang petani kelapa yang kehilangan pendengarannya di usia muda, membesarkan mereka seorang diri. Dia ingat bagaimana anggota kelompok pemberontak, di bawah ancaman kekerasan, mengambil hasil kerja keras mereka. Baginya, para pemberontak ini tidak lebih dari teroris yang memangsa kelompok lemah, dan penindasan yang mereka lakukan sangat beralasan.

Menanggapi berita bahwa masih banyak warga Filipina yang menolak vaksinasi, ayah saya tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. “Masalahnya di Filipina adalah terlalu banyak demokrasi. Yang kita butuhkan adalah seorang diktator,” gumamnya. Dia melanjutkan dengan menyesali bahwa kampung halaman kami, kotamadya kelas lima di Camarines Sur, masih kekurangan sumber air minum sendiri – hingga hari ini – karena para pemimpin lokal selalu berasal dari partai politik yang berbeda dan tidak dapat menyetujui kebijakan terpadu. .

Saya tergoda untuk berpendapat bahwa masalah perjuangan bersenjata di Filipina cukup rumit dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekerasan. Tapi bagaimana kedengarannya, jika datang dari seseorang yang belum pernah menghadapi pengalaman traumatis seperti itu? Aku membayangkan betapa ketakutannya ayahku saat itu, dan aku menahan diri. Sebaliknya, saya mendengarkan, membenarkan emosinya, dan mengakui kesalahan yang dideritanya. Saya terkejut karena percakapan tersebut berakhir dengan sikapnya yang lebih terbuka untuk mengakui bahwa mengatasi akar permasalahan akan lebih mungkin menghasilkan perdamaian abadi.

Saya bisa saja membalas dengan penjelasan panjang lebar tentang checks and balances, namun kekecewaan terhadap model pemerintahan demokratis bukannya tidak berdasar. Bahkan di AS, jumlahnya sangat besar 80% orang Amerika berpendapat bahwa sistem ini memerlukan perubahan besar. Dapat dibayangkan rasa frustrasi banyak orang karena Presiden AS Joe Biden gagal menandatangani RUU perubahan iklim dan kebijakan sosial bulan lalu, dan yang terbaru adalah RUU Perlindungan Hak Pilih – semua berkat filibustersebuah manuver rahasia yang memungkinkan minoritas memblokir undang-undang yang gagal mendapatkan 60 suara Senat.

Saya menyadari bahwa mengakui pihak yang berseberangan membantu memperkuat argumen seseorang dengan menunjukkan bahwa Anda telah memikirkan secara mendalam permasalahan yang ada dan tidak mengabaikan sudut pandang lain. Dengan bersikap jujur mengenai kelemahan dan ketidaksempurnaan cita-cita yang kita anut, kita tampak lebih kredibel dan lebih mampu membujuk.

Baru-baru ini saya mengetahui bahwa ayah saya bermaksud memilih Leni Robredo karena “dia adalah seorang Bicolana”. Menurutnya, jika Leni menang, ada peluang lebih besar bahwa proposal lama untuk membangun jalan raya yang menghubungkan langsung kota kecil kita yang tidak dikenal dengan Kota Naga pada akhirnya akan mendapat lampu hijau. Jalan tol ini diharapkan dapat memperlancar perdagangan dan menciptakan lapangan kerja bagi kita rekan senegaranya. Bisa dibilang alasannya terdengar picik. Namun bisa juga diartikan sebagai ungkapan harapan agar seseorang yang berasal dari daerah yang sama bisa lebih berempati terhadap konstituennya.

Mantan Presiden AS Barack Obama mengatakan: “Defisit terbesar yang kita alami saat ini di masyarakat kita dan di dunia adalah defisit empati. Kita sangat membutuhkan orang-orang untuk dapat berdiri di posisi orang lain dan melihat dunia melalui mata mereka. melihat.”

Memang, kekuatan empati sangatlah luar biasa. Hal ini memberikan peluang lebih besar untuk membangun kepercayaan dan membantu kita menyampaikan informasi dengan cara yang paling menjangkau orang lain. Yang pasti, lebih mudah membujuk seseorang yang merasa dimengerti dan diakui daripada seseorang yang dibuat merasa bodoh atau jahat karena pandangannya.

Menjelang Hari Pemilu, perlu diingat bahwa sebagian besar pendukung setia Duterte atau BBM mungkin tidak peka terhadap fakta, namun mereka mungkin melunak dan menunjukkan empati yang tulus. – Rappler.com

Graciela Base adalah seorang pengacara yang saat ini bekerja di sebuah organisasi internasional. Ia memperoleh gelar JD dari UP College of Law dan LLM dari Yale Law School.